平安時代末~鎌倉時代(下河辺時代)

平安時代(11世紀頃)藤原秀郷の後裔で、武蔵国太田荘の豪族である太田行光の子の行義が、太日川(現在の江戸川)流域を開発して八条院(諸説あり)に寄進し、下河辺荘が成立した。行義は下河辺荘の荘官となり、その子の下河辺荘司行平が、古河の立崎に館を構えたと伝わる。

なお、館を構えた事は室町時代に書かれた永享記に載っており、古くから伝承されている。

下河辺氏は源三位頼政の郎党であったが、治承四年(1180)平氏打倒のための以仁王の挙兵に加わり破れた。そのため一時没落したと思われるが、後に源頼朝の挙兵に参加し、下河辺荘の地頭職を安堵されている。

荘内であった埼玉県松伏町と、春日部市(旧庄和町)赤崎にも行平の館があったとの伝承が残るが、それらの場所は明らかではない。

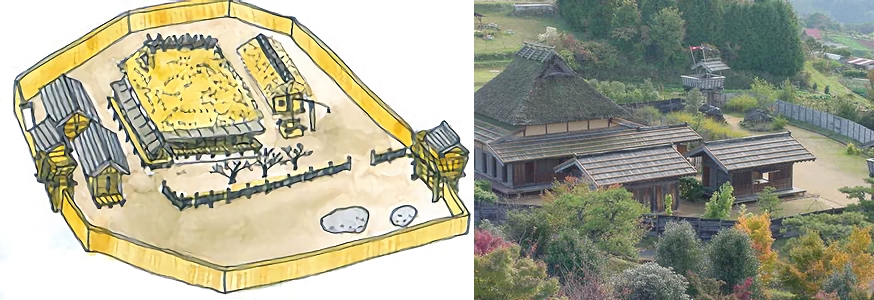

この時代の館については全く不明だが、当時の武士の館は建物の周囲に、板塀と幅1mくらいの溝を巡らした、屋敷と呼ぶほうが似つかわしいものが一般的で、下河辺館(立崎館)もそのようなものであったと考えられる。

具体的には一編上人絵伝に描かれた筑前国武士の館や、中世夢が原の復元建築が参考になる。

館の位置は、最も高所であったと考えられる近世の本丸か又は城米蔵曲輪の辺り、と推定される。

下河辺氏関係遺跡として、源三位頼政を祀った立崎の頼政神社と、行平が富士山本宮浅間大社から勧請したと伝わる加須市(旧北川辺町)伊賀袋の富士浅間神社がある。吾妻鏡によると行平は頼朝からの信頼厚い武将であったが、行平以降の下河辺氏は衰退している。古河支配も短期間だったようで、子孫は本拠地を古河市新和田付近に移動し、幸島氏となっている。

その後の下河辺荘は鎌倉北条氏の一族である金沢氏の所領となったようであるが、その時代の資料は少なく、古河の歴史空白時代となり、よくわかっていない。